2025.10.06

変動する海の環境~みえの海にみられる異変~【「海藻養殖」にみられる異変】

三重県沿岸では、地球温暖化や黒潮大蛇行の影響によって海水温が著しく上昇しています。海水温の上昇がもたらす海の異変について、「海藻養殖」を例に紹介します。

桑名市から鳥羽市にかけての伊勢湾沿岸では黒ノリ養殖が行われ、冬の風物詩となっています。海水温の上昇等で黒ノリ養殖の不振が続く中、三重県水産研究所はその「適応策」について研究を進めています。

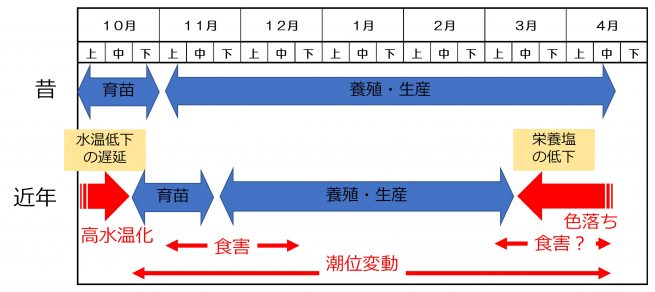

黒ノリは、23℃以上の水温下で養殖を始めると、生長不良を起こすため、三重県では10月の水温が23℃を下回る頃から養殖を始め、翌年の4月頃まで行われます。

出典:三重県水産研究所

しかし、近年の高水温化によって、23℃以下になる日(養殖開始日)が遅れ、漁期が短くなったことに加えて、色落ちや食害等の影響もあり、収穫量が減少。生産者に大きな損失をもたらしています 。

三重県水産研究所は、こうした養殖現場の危機に対応するため、水温24℃にも耐えられる高水温耐性品種「みえのあかり」を2010年に開発しました。漁業者との実証実験を経て、養殖現場に導入されています。

生産者が抱く課題や要望を把握するため、現場に足を運び、対話を重視する研究員の方々。対話を通じた現場の要望から、現在、生長が早く、短期間で収穫できる「高生長品種」の開発を進めています。

※この記事は、三重県から委託を受け、当センターが編集を行った情報誌「しきさい」2025夏号に掲載されています。