2025.09.18

変動する海の環境~みえの海にみられる異変~【藻場の異変】

三重県沿岸では、地球温暖化や黒潮大蛇行の影響によって海水温が著しく上昇しています。海水温の上昇がもたらす海の異変について、「藻場(もば)」を例に紹介します。

藻場とは沿岸域にみられる海藻(海草)の群落のこと。藻場はアワビ類のエサや魚類の産卵場、イセエビの保育場となったり、水質浄化やCO2吸収を行う重要な場所です。

長年、潜水調査等を通して三重県沿岸の藻場や、そこにすむ水産資源の研究をされている三重大学大学院 生物資源学研究科 松田 浩一教授にお話を伺いました。

松田 浩一教授

三重県沿岸でも“磯焼け”が問題に

三重県沿岸の藻場をつくる海藻は、主にサガラメ、カジメ、ホンダワラ類ですが、現在、著しく減少し、磯焼け※1 が進行しています。磯焼けは三重県南部沿岸から徐々に北上しており、特に志摩市以南では厳しい状況になっています。一方、鳥羽市沿岸ではまだ藻場が残るものの、一部で密度が低下する等、徐々に減少の兆しが見られ始めています。

※1 磯焼けとは、海藻が消失し、海底が砂漠化する現象。

健全な藻場

磯焼けが進む藻場

“磯焼け”の原因

高水温化により、三重県沿岸では南方系の植食性魚類(海藻を食べるアイゴやブダイ等)が増加しています。これらが多くの海藻を食べ、磯焼けの拡大につながっていると考えられます。磯焼けの被害が大きい志摩市以南ではブダイ、鳥羽市でもアイゴによる海藻の食害が目立っています。また、尾鷲市周辺など南部ではウニ類の食害も問題になっています。

アイゴ

ブダイ

磯焼けが沿岸域の水産資源に及ぼす影響は?

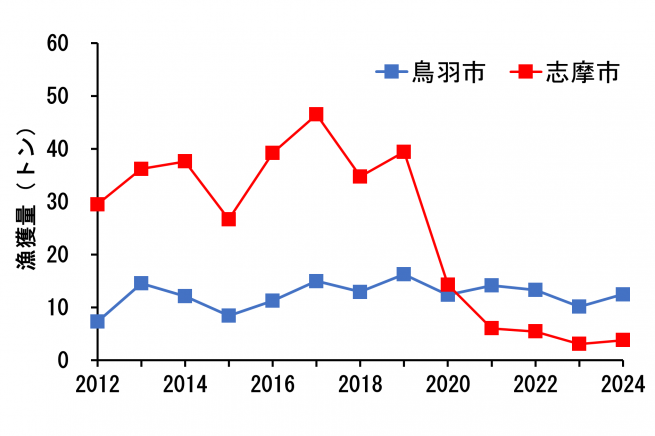

磯焼け被害が大きい志摩市では、アワビ類の漁獲が大きく減少、イセエビも減少し始めています。一方、まだ藻場が残る鳥羽市では、アワビ類やイセエビの漁獲は比較的安定しています。こうした水産資源の減少は、地域の重要な漁業である海女業にも大きな打撃を与えています。

藻場の再生に向けて

三重大学と伊勢志摩地域にある研究機関、自治体が連携し、「三重県藻場研究会」を設立して活動しています。志摩半島周辺の海に潜り、藻場の状況を調査することが主ですが、今後も他機関と連携し、研究交流等で得られた成果を活用して、藻場再生に取り組む漁業者等を支援していきたいと考えています。

※この記事は、三重県から委託を受け、当センターが編集を行った情報誌「しきさい」2025夏号に掲載されています。